前回、人が心(自己意識)を持つようになるには、生まれた環境で親など周りの人間がすでに行っている言語ゲーム(他者とのネットワーク)に参加することが必要条件だという話をしました。今回はさらに掘り下げて、言葉や言語ゲームが「心」の成立にどのように関わっているかについて私の考えを書きたいと思います。

言葉と記憶

まず言葉と記憶の関係について考えてみたいと思います。

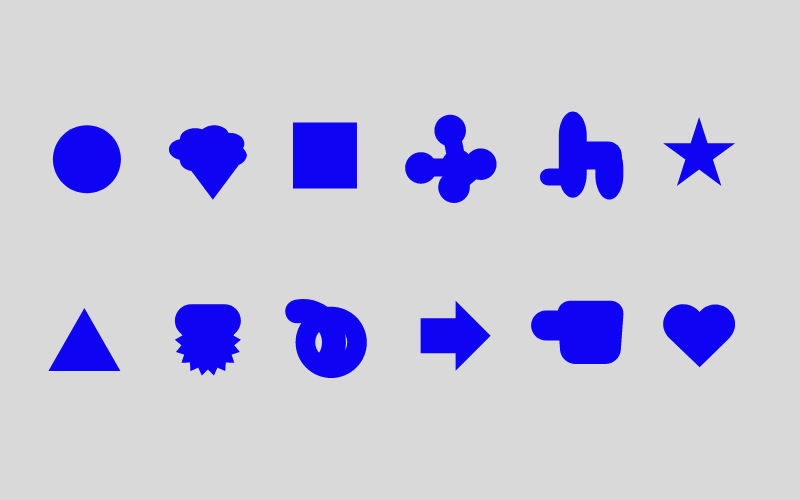

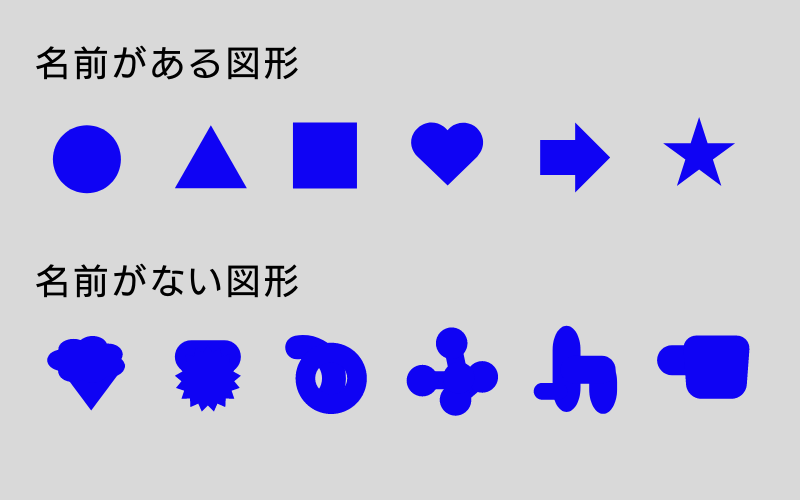

たとえば以下のような図形の中から1つが一瞬呈示された後、しばらくしてどれが呈示されたかを図形グループから選ぶような認知(記憶)課題を考えてみましょう。

丸や四角、三角といった図形であれば記憶成績がいいのに対して、言葉で表現しにくい図形(上の列の左から2番目、4番目、5番目、下の列の左から2番目、3番目、5番目の図形など)の成績は悪くなります。名前がついている図形はすでに概念化されているため、そのラベル(名前)を覚えておくだけで答えることができます。それに対して、名前がついていない図形はその特徴(たとえば下の列の左から3番目の図形は、全体的に丸みがあるとか、左上に出っ張りがあるなど)を覚えておかなければいけないので、脳にかかる負荷が大きくなり、結果的に覚えることが難しいのです。このことから言葉が記憶のしやすさに影響を与えていることが分かります。

言葉と思考

行動経済学の研究において、頭に思い浮かびやすいことを過大評価する(逆に思い浮かびにくいことは過小評価する)ということが明らかになっています(利用可能性ヒューリスティックと呼ばれます)。

たとえば「日本では、コンビニと歯医者どちらが多いでしょう?」という質問にあなたはどう答えるでしょうか?多くの人は日常生活でコンビニをよく利用するので、いろいろなコンビニの店舗を思い浮かべることができるでしょう。一方、かかりつけの歯医者があればそれを思い浮かべることはできますが、かかりつけ以外の歯医者は日常、気にしていないので思い浮かべにくいという人が多いはずです。結果として、「コンビニのほうが多い」と答える人の割合が大きくなるのですが、実際には歯医者のほうが多いのです(※1)。これが利用可能性ヒューリスティックの例です。

※1 2019年の時点で日本のコンビニエンスストアの店舗数は55,620店、それに対して歯科医院の数は68,500だそうです。

参照元

言語化できることは頭に浮かびやすいので思考に取り入れやすくなります。一方、言語化されていないことは頭に浮かびにくいので、過小評価されたり無視されます。以前紹介した「言語が思考に影響を与える」というサピア・ウォーフ仮説はまさにこのことを反映したものだと考えられます。また先ほど、言語化されている概念は記憶しやすいと言いましたが、「記憶しやすい=思い出しやすい」ですので、この点でも言葉が思考に影響を与えると言えそうです。

なぜ言葉が思考に影響を及ぼすのか

普段、何気なく、頭にいろいろな考えが浮かぶのは誰もが経験することでしょう。一日のうち数万の思考が頭に浮かんでは消えているという研究報告もあります。頭に浮かぶ思考は言葉で表現できるものばかりではなく、イメージとして浮かんでくることもあります。そしてそのような思考は通常すぐに頭から消えて忘れてしまうものです。

普段ならすぐに消えてしまう思考ですが、声に出したり文字に残したりして言葉として実体化することで、その思考はより長い時間、”存在“できるようになります。そのように実体化された思考は、人々のあいだを(伝言ゲームにように)回りまわったり、文字にされた内容を目にすることで繰り返し思い出されます。このように言葉として表現された思考は、繰り返しその人に影響し、最終的には行動を変えることさえあると思います。「言霊」という日本古来の考え方やナポレオン・ヒルの名著『思考は現実化する』の内容は、このような言葉が思考や行動に与える影響について述べたものではないかと私は思っています。

言語が自己同一性をもたらす

以前、言葉は世界を切り取る働きがあると説明しました。言葉によって切り取られた対象は文字や音声のかたちで“実体化”され、独立したもの(概念)として操作できるようになります。対象そのものではなく、表象化されたラベル(言葉)を扱うことで、頭のなかで簡単に概念同士を組み合わせたり、目の前にないものでも想像することができるようになりました。こういった言語の特徴によって、私たちは様々なことを思考できるようになり、他の動物とは比べ物にならないほど、高度な概念を持つに至ったと考えられます。このように言葉が人類の発展に多大な影響を与えたことは疑いようがないことです。

さらに言葉は形があるものだけでなく、形のない抽象的なものも切り出すことができます。抽象的な概念というのは、輪郭がはっきりしないぼんやりしたモノです。複数の定義があったり、明確な定義ができないと言ってもいいでしょう。そういった抽象的な概念が言葉によって、文字や音というかたちで実体化されるのです。それによって、捉えどころがなく同一性の定義が難しいものでも、“同じモノ”として扱うことができるようになりました。たとえば悲しみという感情をとってみても、悲しんでいる理由や生理的な状態など人によって千差万別で、全く同じではないはずです。それでも言葉で「悲しみ」と表現することで、異なる人が“同じ”感情を感じていると考えるようになるのです。

「自己」や「心」というものも状況によって変化する、捉えどころがない抽象的な概念です。たとえば「冷静な自分」と「怒っているときの自分」は全く違う状態ですが、別の人間になったと考えるのではなく、同じ自分が変化したと考えます。それら“異なる状態”を同じもの(=自己)として捉えるのも言語の影響だと考えることができます。

以前、「自己」という概念は①自分が他者とは異なる存在であり、②常に同じ人間であるという実感のことで、③「私は一貫した存在である」という感覚をもたらすと書きました。そのような自己同一性は人間が社会を形成し、維持するために必要不可欠なことだったのでしょう。つまり、それぞれの人間が、自分は時間や場所が変わっても同一の存在であると信じ込むことによって、社会の中での序列や責任が生まれ、協力関係を築けるようになったのだと思います。そして人間がそのような「自己」を持つようになったのは、言葉を獲得したからに他ならないというのが私の考えです。

「自己同一性」は言語ゲームのルール

普段の生活のなかで私たちは様々な感情をもち、それに応じて「多様な私」が生じます。物理的にも10年も経てば私たちの体を構成している分子の多くは入れ替わっています。それでも私たちは、同じ「自分」が続いていると信じています。別の人間になったとか、人が入れ替わったとは考えません。それは先ほど述べた通り、「自己同一性」が社会の基盤だからです。

このことを別の見方をすると、私たちは自己同一性を前提とした言語ゲームをしていると考えることもできます。「自己同一性は絶対であり、それは任意のルールではない」と考える人もいるでしょう。でも自己同一性が1個人のなかでも変化すると考える文化や、自己同一性が1個人を超えて続くと考える文化もあります。

たとえば様々な古代文明において「神の使い」や「霊媒師」といった存在があったことが知られています。現在ではトランス状態になった霊媒師の言葉を「神の言葉」と信じていたのではないかと考えられていますが、そのような文化においては1人の人間が一時的に別人格になりえると信じられていたわけです。

さらに歌舞伎や落語などの伝統芸能では、「襲名」という文化があります。この考えは、1個人ではなく、ある役柄や地位に「自己同一性」があるという考えに基づくものだと思います。つまり役柄や地位が1つの人格だという言語ゲームを行っているのです。

このように何を「同一の自己」と考えるかは文化によって違います。このことから「自己同一性」は言語ゲームのルールによって決まると言えるのではないでしょうか。

その6に続く

- 投稿タグ

- 哲学